魏晉遺風 致中極和——淺談趙孟頫《俗塵帖》

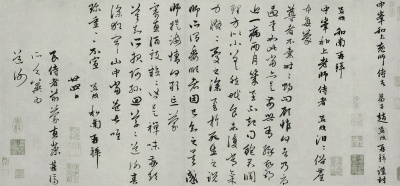

致中峰和尚尺牘之《俗塵帖》趙孟頫

《俗塵帖》,元代趙孟頫紙本墨跡,縱31.3厘米,橫68厘米,屬行草書,凡十九行,共187字,臺北故宮博物院藏。《俗塵帖》是趙孟頫致中峰和尚十一冊書札之一,至於書寫時間學術上有不同的意見,單國強在《趙孟頫信札系年初編》中認為,此書札寫於延祐六年(1319年)。而據吉林大學古籍研究所張明在《趙孟頫致顧信四札考》中考證,《塵俗帖》的書寫時間是延祐二年三月廿四日。我們姑且不論二者孰是孰非,可以肯定的是寫作期間趙孟頫正仕於大都,累進升至翰林學士承旨、榮祿大夫,官至一品高位,仕途可以說如日中天。然而,天妒英才,在此期間其長兒、幼女的相繼亡故給原本幸福的趙氏夫婦造成瞭無法彌補的心靈傷疤。面對生活的不堪和命運的多舛,趙孟頫哀懷傷切之餘向遠在江南的中峰明本師傅訴說,或許是讓禪師為死去的兒女超度,或許是借佛法來凈化自己悲苦抑鬱之心,故有此作品。

此札為日常生活往來,與禪師談論生死之事,似已徹悟。縱觀其法帖,字距與行距較為疏朗,字字獨立,較少有連帶牽絲,映入眼簾的不是平如算子,不是妍媚纖柔,更談不上如璇閨靜女,而是沉重典雅間而略顯溫潤,不激不厲,致中極合。看似一幅平淡的作品,實則字字有變化,骨氣洞達,俊逸靈動,有的灑脫疏放,有的清勁挺拔,有的平正典雅,筆畫的長短粗細位置佈置得更是相當有藝術性。如:“顧惟何者乃辱”筆畫由粗重漸變到細小,“理方似小差”又由細變粗,由小變大;同樣,“深猶寒”三個字,字形更是富有變化,饒有趣味,總體筆畫稍細,其後幾個字就略粗重。整幅作品通過字形大小欹側,筆畫粗細、佈白疏密的變化,增加瞭字勢的運動感,又似一首富有旋律的樂曲,美妙而生動。