恢復繁體字,就叫回傢嗎? ——從蔡襄帖裡的“愛”說起

文章分類:北宋

你也會想看的:范寬《溪山行旅圖》賞析

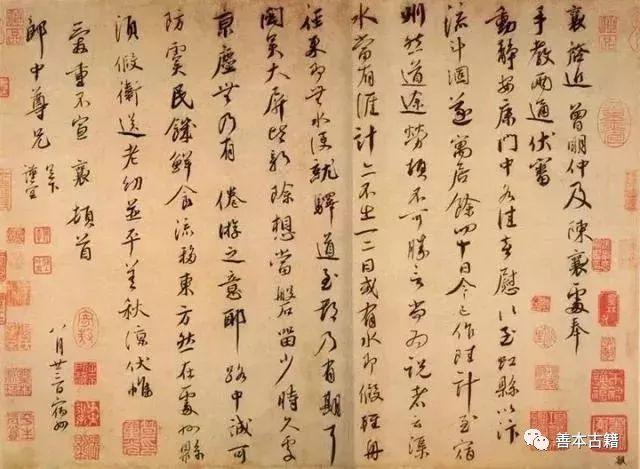

蔡襄《虹縣帖》尺牘 1051年紙本,行楷書 31.3 x 42.3cm 臺北故宮博物院藏

惡簡化字)頌繁體字),是二十世紀末二十一世紀初重要的文化現象之一,尤以流沙河先生最用功。2012-2015年流沙河先生在《金融時報/FT中文網》上連載《簡化字不講理》專欄。2015年,新星出版社出版瞭流沙河先生《正體字回傢——細說簡化字失據》一書。無論網文文本還是紙質文本,兩種文本都以手稿形式刊佈。不同的是,紙質文本對簡化字的憎惡程度有所不一。網文文本稱簡化字“不講理”,紙質文本稱簡化字“失據”。顯然,紙質文本對於簡化字的憎惡與批判輕於網文文本。這一態勢表明,網絡文本與紙質文本的某種規律性差異,即網絡文本更多地使用嘩眾取寵或聳人聽聞的表達方式,而紙質文本便要收斂一些。此話題暫時放下,說說簡化字並不是如流沙河先生所說的不講理,而是漢字產生發展的規律之一:漢字就是不斷地將繁體字簡化為當代漢字的歷史。

筆者在《漢字的痛與逆——西夏文、徐冰的天書與流沙河的復繁》《上海文化》2016年第07期)中對流沙河等為代表的復繁派提出過批評。在那則文字裡,筆者指出,復繁者認為簡化字是二十世紀特別是1955年產物此簡化字方案的基礎,實為民國政府1935年8月21日公佈的《第一批簡體字表》)的觀點,其實與漢字簡化字史根本不靠譜。在甲骨文發現十九世紀末)之前,漢字自秦篆向漢隸的演變中,簡化字就已經開始瞭。但是復繁者們非要以“親親)要相見,愛愛)要有心”這種極具煸動、卻無視歷史的順口溜,武裝復繁派們打擊簡化字的武器。本文就從先“愛”的簡化,說簡化字不是不講理,而是漢字發展的必然。