包羅萬象的藝術史——從沈括《夢溪筆談》談藝術經典

文章分類:北宋

你也會想看的:楊門傳奇:楊文廣是楊宗保的兒子嗎?

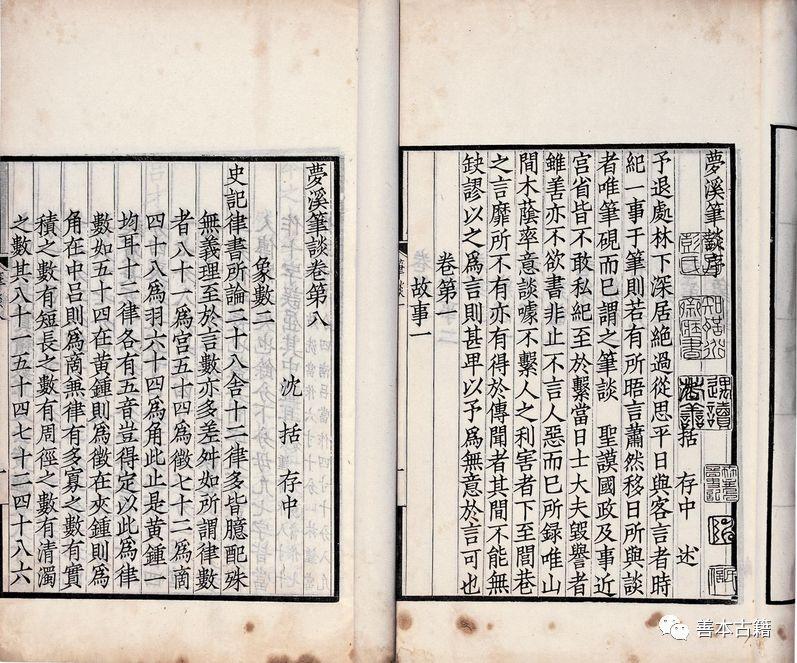

杭州的歷代先賢,最讓我心儀的是北宋的沈括(1031—1095)。他生活的時代,天才輩出,群星璀璨。我讀書生涯中,研讀的第一部名著是他的《夢溪筆談》。英國學者李約瑟《中國科學技術史》開卷將《夢溪筆談》譽為“中國科技史上的坐標”,評價極高,由此檢視沈括所發現的藝術問題,同樣重要,使這部經典不僅成為桑梓文化的象征,而且也是世界藝術史上的豐碑。

說來有緣,我的外公錢寶琮是中國數學史研究的開山之一,曾為科學出版社《中國古代科學傢》一書寫過沈括傳。科學史的參照,促成我在1982年完成題為“沈括的藝術收藏和鑒賞”的學士論文,解讀沈括在藝術史上的出色貢獻,這一研究直接受益於跨學科的交流。

那時,“立交橋”的比喻,尚未強調對中外學術不同語境的跨越。譬如,我對剛問世的第一部綜述世界藝術收藏史專著——約瑟夫·阿斯羅普(Joseph Aslop)的《稀有的藝術傳統》(The Rare Art Tradition)無從知曉,就像該書的中國部分對沈括的成就完全陌生一樣。過瞭10多年,好友曹意強對“包羅萬象史”(Universal History)史觀的系列考察,激勵我把《夢溪筆談》和世界藝術史發展的一般性問題聯系在一起研讀,展開跨語境的對話。

列奧納多·達·芬奇(1452—1519)的好奇心、想象力和創造潛能,堪稱典范。2006年,牛津大學藝術史傢馬丁·坎普啟動“包羅萬象的列奧納多”研究,讓世人瞭解日新月異的達·芬奇研究。2017年6月,我在中國美術學院研究生院講學,介紹這個宏大的項目,比較沈括和《夢溪筆談》,以此來呈現藝術史包羅萬象的雋永魅力。