此人獲得文臣最高謚號,沒做過大惡事,卻被認為是清朝滅亡的禍根

文章分類:西周

你也會想看的:問學 | 學術與社會:古代謚號謚法表解

順治入關之後,滿族人經過多年的征戰,基本統一瞭中國,建立瞭清朝。隨後歷經康熙、雍正、乾隆時代,清朝進入瞭一個鼎盛時期,這也就是著名的康乾盛世。月盈則虧,高峰過後就步入瞭低谷,尤其是咸豐時期的太平天國運動,讓清朝的統治大傷元氣。史學傢事後評價這一段,不少把清廷衰落的責任歸咎於一位謚號“文正”的大臣之上。

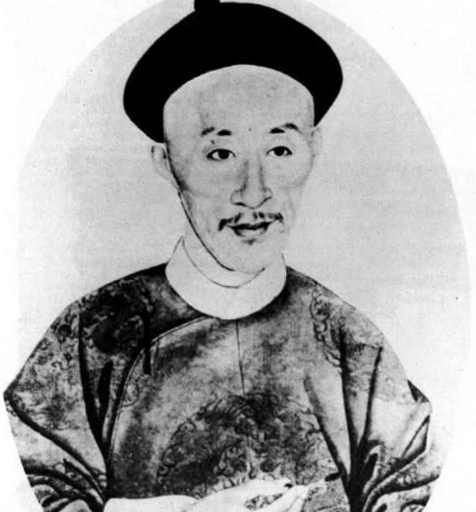

這位大臣就是曹振鏞,眾所周知,“文正”的謚號乃是對於文臣死後的最高評價,皇帝輕易不肯許人。有清一朝,共有2748人取得謚號,“文正公”的僅有8人,這個比例相當於從烏鴉中挑出白毛的。然而就是這位曹文正公,為何卻被人諷刺為“不文不正”,並且讓他背鍋呢?

要說他做瞭多大的壞事嗎?那肯定是冤枉他,《清實錄》、《清史稿》都沒有留下他的惡行,即使是不可避免的官鬥,也是比較溫和的。此人給人最大的口實就是庸碌,別的官員庸碌,可能就是歷史上匆匆過客。曹振鏞憑借這一點,讓他躋身於後人口誅筆伐的官員之中。

他出生於安徽徽歙縣,據說是魏武帝曹操之後,以進士身份開始瞭仕途。由於父親曹文埴擔任乾隆朝的戶部尚書,深受乾隆的信任,他的職場生涯一片坦途。歷經乾隆、嘉慶、道光三朝,從一名低級儲備幹部,最終成為首席軍機大臣,五十多年職場生涯,順風順水,隻上不下,成為朝廷的常青樹、不倒翁。