燭之武退秦師中,晉文公、秦穆公和鄭文公你更欣賞誰?

文章分類:春秋

你也會想看的:伍子胥與孫武有什麼關系 孫子兵法軍爭篇寫瞭什麼

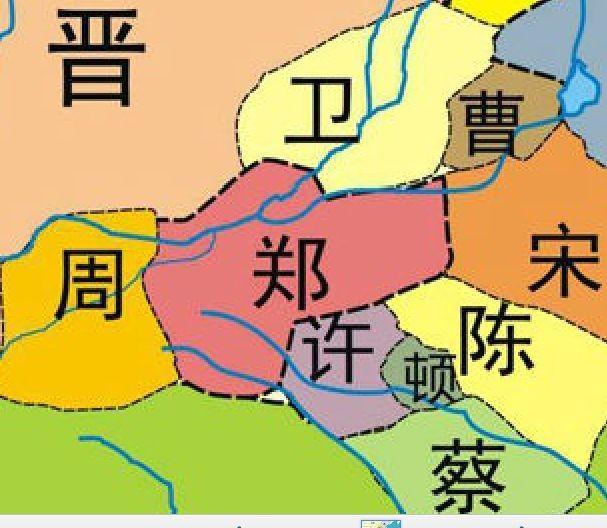

魯僖公三十年,秦晉聯合攻鄭,燭之武作為鄭使出說秦伯。他有意將鄭國的利益無不顧,而處處為秦國考慮,分析三國之間的利害關系,總結出亡鄭對秦國是“有百害而無一利”,反而擴寬瞭晉國的疆土,增強瞭晉國的實力。而存鄭則是“有百利而無一害”。最後,還補敘昔日晉國對秦國之忘恩負義以加強說服力。燭之武“曉之以理,動之以利”,最終打動瞭秦伯,使得他從鄭國退兵,從而改變瞭鄭國的危險處境。

在“燭之武退秦師”,很多人將焦點集中在瞭燭之武身上,用瞭能言善辯、不卑不亢、忠君愛國等美好的詞匯來描述燭之武。不過,燭之武之所以能夠勸退秦國的軍隊,其根源在於秦晉鄭三個國傢之間的博弈。那麼,在這場博弈中,晉文公、秦穆公和鄭文公你更欣賞誰呢?

在“燭之武退秦師”,很多人將焦點集中在瞭燭之武身上,用瞭能言善辯、不卑不亢、忠君愛國等美好的詞匯來描述燭之武。不過,燭之武之所以能夠勸退秦國的軍隊,其根源在於秦晉鄭三個國傢之間的博弈。那麼,在這場博弈中,晉文公、秦穆公和鄭文公你更欣賞誰呢?

晉文公:有仇必報、恩怨分明

為何晉國要聯合秦國對鄭國大舉進攻呢?其根源是:復仇與爭霸。而“復仇”隻是戰爭的借口,“爭霸”才是實質。而“復仇”又是怎麼一回事呢?這是因為,鄭國有兩件事得罪瞭晉國。一是晉文公當年逃亡路過鄭國時,鄭國沒有以禮相待;二是在公元前632年的晉、楚城濮之戰中,鄭國曾出兵幫助楚國結果,城濮之戰以楚國失敗而告終。鄭國感到形勢不妙,馬上派大夫子人九到晉國請罪求和。甚至在公元前632年五月,“晉侯及鄭伯盟於衡雍”。但是,最終也沒能感化晉國。晉文公為瞭爭奪霸權的需要,還是在兩年後發動瞭這次戰爭。晉文公對鄭國的勢利以及“騎墻”行為深為不滿,再加上自己稱霸的需要,以“復仇”為借口再好不過瞭。