周公“制禮作樂”與當今的道德建設

文章分類:西周

你也會想看的:列子楊朱最有名的一句話是什麼?

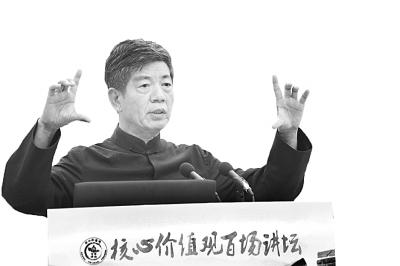

演講人:彭林

編者按

9月17日,由中宣部指導,光明日報社、中國人民大學、中國倫理學會共同主辦的“核心價值觀百場講壇”第30場活動在河南洛陽舉行。清華大學歷史系教授、中國經學研究中心主任彭林作題為《周公“制禮作樂”與當今的道德建設》的演講。彭林引經據典,精彩地論述瞭禮樂文化的基本理念和歷史貢獻,並闡述瞭周公“制禮作樂”在中國文化發展中的重要地位。來自全國的298萬網友收看瞭節目,21.7萬網友通過微博、論壇等參與瞭交流互動。

“禮”是中華文化的核心

“禮”的概念,在中西文化中都有。西方文化中的“禮”屬於交際手段,而中國文化中的“禮”,相當於西方人所說的“文化”,幾乎是無所不包的。“禮也者,理也”,兩者互通。所有跟道德理性有關的規范,包括個人修養、人際交往法則、國傢典制乃至天人關系,都屬於“禮”的范疇。比如《周禮》以天官塚宰、地官司徒、春官宗伯、夏官司馬、秋官司寇、冬官司空六官分掌邦政,全都屬於“禮”。再如,《禮記》的《月令》篇,按一年12個月為序,記述天象、物候、政務、法令等,要求人們遵循自然節律安排社會生產和社會生活,例如在春天不許掏鳥窩,不許砍伐幼樹,不許捕捉懷孕的獸,這些也都屬於“禮”。儒傢的任何理念,都是通過“禮”來變為現實的,所以說,“禮”是中國文化的核心。撇開“禮”談中國文化,就把中國文化談虛瞭、架空瞭。