范仲淹因何“三起三落”

文章分類:北宋

你也會想看的:此人被指控貪狡刻薄,卻是王安石變法的得力助手

(摘自《香港文匯報》)

一篇《嶽陽樓記》,讓范仲淹聲名鵲起跨越時空,其實范仲淹值得贊嘆的事還有很多,而其政治生涯的榮辱沉浮與開封密不可分。

范仲淹(989年~1052年),字希文,江蘇吳縣人,幼時傢貧而好學,由秀才而中進士,從政後更以抨擊時政聞名,為宋仁宗賞識,慶歷三年出任參知政事(副宰相)。他不滿朝政弊病、公開批評宰相,提出“十事疏”,呼籲建立嚴密的仕官制度,主張註重農桑、整頓武備、推行法制、減輕徭役。宋仁宗決定推行其主張,史稱“慶歷新政”。但因保守派堅決反對最終未能實施,范仲淹也從此遭遇“三起三落”的厄運,63歲時被貶至陜西四路宣撫使,病逝於赴任途中。

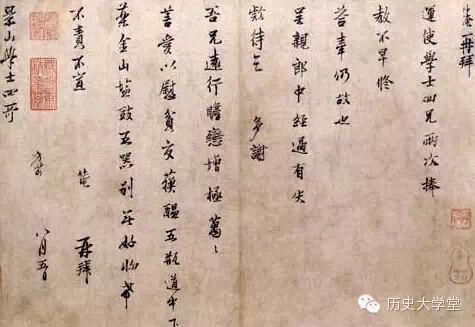

范仲淹 書法

范仲淹為官清正、治軍嚴明、生活儉樸,在朝野威望極高。天聖六年,39歲的范仲淹進京出任秘閣校理,雖然隻是宮廷文字秘書,卻能常見皇帝,目睹朝廷機密,心直口快的范仲淹也因此卷入險惡的政治漩渦。宋仁宗當時雖已“主政”,但軍國大事仍由60多歲的劉太後當傢。此年冬至,太後心血來潮,要仁宗與百官一道向她叩頭慶壽,范仲淹認為傢禮與國禮不能混淆,且有損君主尊嚴,便上奏章竭力反對。范仲淹的“輕狂”讓眾官員冒一身冷汗,他卻毫不退縮,又奏一章:請劉太後撤簾罷政,將大權交還仁宗。如此“冒犯”太後,豈能有好下場?不幾天詔令下達——范仲淹被貶黜汴京,調山西河中府(今山西永濟縣)任通判(副長官)。